서론

한우 개량의 시작은 1979년 한우 순수혈통 보존을 위한 한우개량단지사업으로 시작되었다. 이후 적극적인 한우 개량이 추진된 계기는 1980년대 가축개량협의회에서 능력검정 및 후대검정을 통한 한우 씨수소를 선발하도록 결정하고, 1982년 축협중앙회의 한우개량사업소를 설립, 1984년 후대검정우 생산을 위한 교배가 시행된 후, 1987년 처음으로 능력검정을 마친 씨수소 10두 선발되기 시작하면서 커다란 성과를 얻을 수 있었다(Kim et al., 1996; Kim et al., 2014). 또한 한우 후대검정을 통한 보증씨수소의 선발은 인공수정 기술의 발달을 통해 한우의 개량을 가속하게 되는데 우리나라는 1983년 최초로 인공수정 기술이 도입된 이후 1999년 민간 인공수정사가 인공수정업무를 전담하도록 하면서 보증씨수소로 생산된 정액이 한우농가에 사용되게 되었고 이를 기반으로 현재와 같은 개량 성과를 거둘 수 있었다. 이후 한우 육종계획, 분석모형 및 프로그램 개발, 유전모수 및 유전능력 추정 등 한우 개량을 위한 연구가 활발히 진행되었고 이를 한우 육종계획 및 한우 개량체계에 반영되었다(Lee, 1992; Won et al., 2000; Lee et al., 2000; Lee, 2001; Yoon et al., 2002; Roh et al., 2004; Choi et al., 2006; Koo et al., 2008; Roh et al., 2017). 한편, 한우 보증씨수소 생산을 위한 수송아지를 생산하는 한우육종농가를 2005년 도입하였고, 2013년 한우 후대검정 전문 농가를 도입하여 한우 개량의 효율성을 향상하기 위한 한우 검정에 참여하고 있으며, 한우육종농가 사업은 보증씨수소 선발에서 선발강도와 선발의 정확도를 해결하기 위하여 도입되었다. 기존 후대검정은 검정소 검정에 의존하고 있기에 후대검정에 필요한 후보씨수소의 두수와 후보씨수소 당 자손 수가 제한되어 결과적으로 선발강도와 정확도가 낮아질 수밖에 없다. 따라서 한우육종농가의 도입으로 선발강도와 선발의 정확도를 높이기 위한 농장검정의 새로운 변화였지만, 여전히 후보씨수소 당 자손 수가 평균 10~15두 이내로 한정적이기 때문에 개량 형질에 대한 선발강도와 정확도가 낮아질 수밖에 없다(Kim et al., 2014). 이에 현장 후대검정과 같은 농가에서 생산된 보증씨수소 자손들의 결과를 이용하여 보증씨수소의 육종가를 갱신하는 방법이 대안으로 제안되고 있지만, 농가별 사육환경의 차이 및 혈통자료의 신뢰성 등을 이유로 씨수소 육종체계를 보완하지 못하고 있다. 하지만 장기적으로 당대검정우의 능력검정으로 후보종모우를 선발하는 체계를 유지하고, 사후에 자료를 생성할 수 있는 육량형질 혹은 육질형질에 대한 현장 후대검정은 혈연관계가 추적이 가능한 농가의 암소의 자료와 이러한 농가에서 생산된 보증씨수소 자손들의 결과를 이용하여 보증씨수소의 육종가를 갱신해야 할 것이다(Kim et al., 2014). 따라서 본 연구에서는 현재 후대검정을 통하여 선발하고 있는 보증씨수소의 체계에서 보다 나은 개선방안으로 농가에서 직접 사육하여 출하된 한우의 도체 등급판정 결과를 이용하여 보증씨수소의 육종가 정확도를 추정하고, 추정된 결과로부터 이미 선발된 보증씨수소의 능력 재평가 및 2차 검증을 하는 등 농가에서 비육 출하한 성적을 통해 씨수소의 유전능력이 정확히 추정되는지 파악하고, 한우 보증씨수소의 육종가 정확도 및 검정체계의 개선에 활용할 수 있는지 알아보고자 본 연구를 실시하였다.

재료 및 방법

1. 공시자료

본 연구를 위하여 전국의 한우농가에서 직접 사육하여 2009년부터 2019년 까지 도축된 개체 중 한국종축개량협회에 혈통등록 거세우 도체형질 자료 중 결측치 및 이상치를 사전제거 한 후 분석대상 형질들에 대한 환경요인들에 효과 및 유전분석의 정확성을 기하기 위하여 도축월령이 27에서 32개월 이외의 기록 및 농가별 도축두수가 10두 이하인 농가의 도축기록은 분석에서 제외하였다. 분석에 이용된 자료는 22,606 농가로부터 도축된 1,579,289 두의 도축기록이 이용되었으며, 후대검정자료는 한우후대검정자료(한우유전능력평가보고서 제43호, 2019)에 공시한 후대검정 기록의 기초통계량과 비교하였다. 분석에 이용된 형질은 도체중(Carcass Weight, CW), 등심단면적(Eye Muscle Area, EMA), 등지방두께(Backfat Thickness, BF) 및 근내지방도(Marbling Score, MS)의 4개 형질을 고려하였다. 거세우 도축기록의 사용된 씨수소는 643두였으며 643두로부터 추적된 6,485두의 혈통기록을 분석에 이용하였다. 혈통기록은 도체성적을 가지고 있는 거세우의 부(bull)를 기준으로 bull-sire-maternal grand sire로 구성된 자료를 이용하였다.

2. 분석방법

1) 유전모수 및 육종가의 정확도 추정

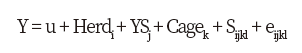

한우 도체형질과 혈통자료를 기반으로 유전모수를 추정하기 위해 BLUPF90 family of programs (Misztal et al., 2018)의 REMLF90 program을 이용하여 최적선형불편예측(Best Linear Unbiased Prediction, BLUP) 종모우모델(Sire-maternal Grandsire Model)을 이용하여 제한최대우도법(Restricted Maximum Likelihood)인 EM-REML(Misztal, 1990)에 의하여 한우 씨수소의 육종가 추정을 위한 분산-공분산성분을 추정하였다. BLUPF90 program을 이용하여 씨수소 EBV 및 표준오차(Standard Error)를 추정하였으며 씨수소 유전모수 및 육종가 추정을 위한 종모우 모형(Multiple Trait Sire Model)은 다음과 같이 설정하였다.

여기서, Yijkl : i번째 농가의 j번째 도축년도-계절에 대한 k번째 도축월령의 도축 형질별 관측치

u : 형질의 전체평균

Herdi : 형질의 i번째 농가-도축년도-도축계절의 고정효과

YSj : 형질의 j번째 도축년도-도축계절의 고정효과

Cagek : k번째 도축일령의 고정효과

Sijkl : 씨수소(sire)의 상가적 유전(임의)효과

eijkl : 형질에 대한 모형식의 각 요인별로 설명되지 않은 임의 오차효과

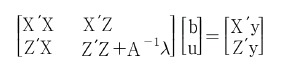

위의 식을 행렬식으로 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

위 식에서, X, Z = Design matrices corresponding to b and u;

Y = Vector of trait value;

b = Solution vector of fixed effects

s = Solution vector of sire effects

A-1 = Numeric Relation Matrix with sire-maternal grandsire pedigree

k = Ratio of residual variance to sire variance ( )

)

EM-REML에 의한 분산추정은 상기 분산 추정 모형에 따라 최초 계산값을 이용하여 종모우분산과 오차분산을 구한 뒤 이들의 비율을 다시 식에 대입하여 이전차수와 다음차수 추정치간의 각 Round별 추정 분산값의 차이가 1×10-12 이하에 도달하는 경우를 수렴조건으로 하여 반복 추정하여 계산한다.

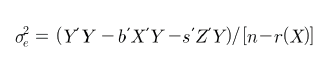

여기서, n은 분석에 이용된 전체기록수, r(X)는 고정효과에 의해 야기되는 행렬(X)의 열백터, , Tr은 행렬의 대각합이고, Cii는 LHS의 역행렬의 성분, q는 분석에 고려한 씨수소의 수이다.

2) 유전력, 유전상관 및 표현형상관

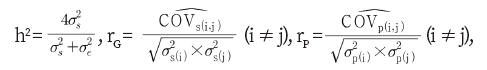

이러한 과정을 통해 추정된 유전(공)분산 및 잔차(공)분산을 이용해 유전력, 유전상관 및 표현형상관을 계산하였으며 그 공식은 아래와 같다.

여기서, h2: Heritability, : Sire Effect Variance, : Error Variance,  : i, j번째 형질 간 유전공분산,

: i, j번째 형질 간 유전공분산,

: i, j번째 형질 간 표현형공분산

: i, j번째 형질 간 표현형공분산

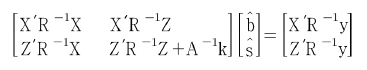

3) 육종가 정확도 추정

혼합 모형 방정식(Mixed Model Equation, MME)을 도출하기 위해 표현형 y 및 랜덤 효과의 공동 분포를 극대화하게 되며 혼합모형방정식은 아래와 같다(Henderson et al., 1959; Henderson, 1963; Henderson, 1975a; Henderson, 1975b; Henderson, 1975c; Henderson, 1975d; Henderson, 1976).

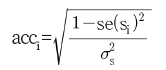

여기서, Left Hand Side(LHS)의 2×2 행렬인 (Z´Z + A-1λ)을 역행렬하면, Z´Z는 Records(dri), 는 Pedigree(dpi)로 계산되며(Misztal and Wiggans, 1988), 는 분산 성분의 비율로서 LHS를 C행렬로 변환시킨 뒤 Prediction Error Variance(PEV)값으로 정확도를 계산하면 다음과 같다.

여기서, se(si)2 : ith KPN Prediction Error Variance,  : KPN Additive Genetic Effect

: KPN Additive Genetic Effect

4) Corrected phenotype 상관분석

씨수소 육종가 및 후대 도체성적간 상관분석을 위한 순위상관 분석은 SAS 9.4 package1 의 CORR procedure의 Spearman option을 이용하였으며, 순위상관계수 추정공식은 다음과 같다(Spearman, 1904).

여기서, S : 순위상관계수, n : 전체관측치, d : i번째 씨수소의 육종가(X)와 수정된 농가도축성적자료(Y)에서 받는 순위 차이

결과 및 고찰

1. 형질별 기초통계량

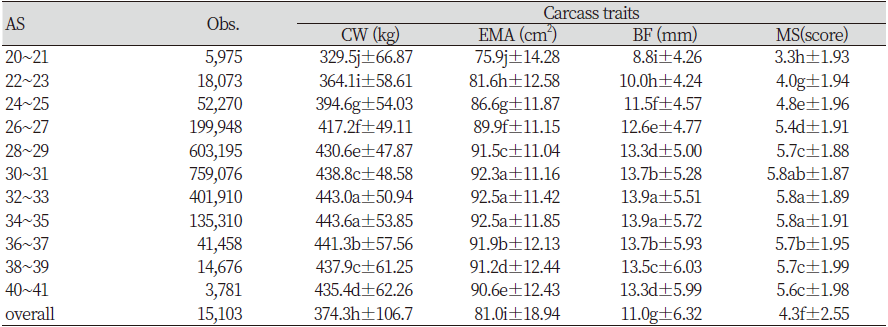

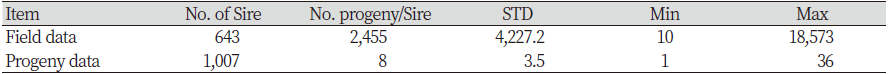

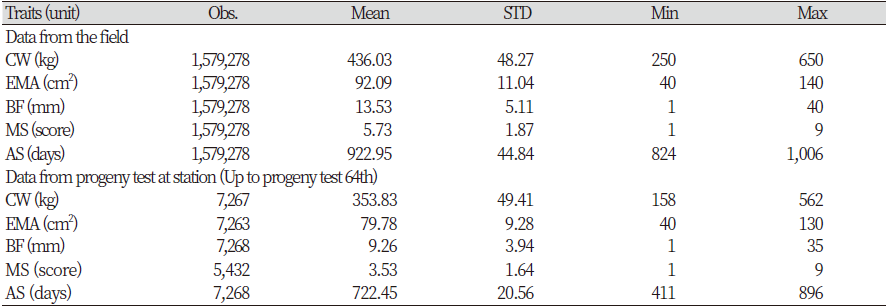

본 연구에 이용된 도체성적은 643두의 씨수소로부터 태어난 1,579,278두의 거세우와 후대검정 기록의 기초통계량과 비교한 결과를 Table 1에 나타내었다. 농가에서 사육되고 도축된 도체성적의 경우, 평균 30~31개월에 출하하는데, 조기출하를 통한 경제성 향상 등의 목적을 위해 27개월 시점에 출하, 혹은 일시적으로 경락가격이 상승하는 명절 등으로 출하 시점을 맞추기 위하여 33개월 이후까지 비육한 후 출하하는 때도 있다. 하지만 본 연구에서는 도축일령에서 발생할 수 있는 오차를 줄이기 위해 도축 시점을 27(822일)~33개월(1,006일)까지로 설정하여 분석에 이용하였다. 전체 거세우 도축성적 2,250,775두 중 약 22%에 해당하는 504,705두를 이상치로 삭제하였다. 도축월령의 범위 설정 및 이상치를 제거한 후 분석에 이용한 1,579,278두의 도축성적의 평균 도축일령은 922.95일(30.3개월)이며, 평균 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도는 각각 436.03 kg, 92.09 cm2, 13.53 mm 및 5.73점으로 나타났다. 이는 한우 후대검정자료에서 도축월령 평균 722.45일, 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 각각 353.83 kg, 79.78 cm2, 9.26 mm 및 3.53점으로 공시한 성적과는 각각 82.20 kg, 12.31 cm2, 4.27 mm 및 2.20점으로 상당한 차이를 보였다. 이는 후대검정축의 도축 시점이 약 200일 정도(6.6개월) 빠른 것에 영향 주었을 것이라 사료된다. 만숙종인 한우는 다른 육우 품종과 비교해 성숙 체중이 작고 도달하는 시기도 늦다는 점이 단점으로 지적되고 있다(Lee, 2004). Table 2에서 나타낸 바와 같이 한우 거세우는 도체형질에서 27개월까지 변화가 매우 크게 나타나며 28개월 이후에 변화폭이 작아진다. 본 연구 결과에서 평균 출하월령이 30.3개월으로 계산하였고, 축산물품질평가원에서는 거세우 출하 시점을 30월에서 31개월 내외로 보고(축산물등급판정통계 연보, 2018) 하였으며 이는 후대검정우의 도축 시점과는 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

2. 유전모수 추정

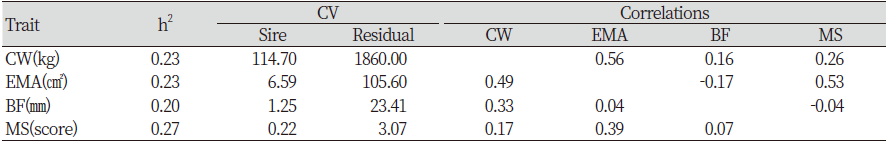

본 연구에서 추정된 유전력 및 유전모수는 Table 3에 제시하였다. 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도의 유전력은 각각 0.23, 0.23, 0.20 및 0.27로 추정되었다. 이는 한우 후대검정자료에 공시한 0.35, 0.44, 0.46 및 0.56(한우유전능력평가보고서, 2019) 보다 0.21∼0.29 정도 낮게 나타났으며, 2002년 윤 등이 보고한 0.31, 0.27, 0.35 및 0.48 보다 다소 낮게 추정되었다. 이렇게 낮게 추정된 이유는 전국의 농가로부터 사육, 도축되어 제한적인 도축 두수나 검정소 검정과 비교해서 환경적 영향을 많이 받았기 때문으로 사료된다.

도체형질의 유전상관에서 도체중과 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도 간의 유전 상관계수는 0.56, 0.16 및 0.26으로 추정되었고, 등심단면적과 등지방두께, 근내지방도 간의 유전 상관계수는 -0.17, 0.53으로 추정되었고, 등지방두께와 근내지방도 간의 유전상관계수는 -0.04로 추정되었다. 표현형 상관에서는 도체중은 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도와 0.49, 0.33 및 0.17로 추정되었고, 등심단면적과 등지방두께, 근내지방도 간의 표현형 상관계수는 0.04, 0.39로 추정되었고, 등지방두께와 근내지방도 간의 표현형 상관계수는 0.07로 추정되었다. 노 등(2004)은 도체중과 등심단면적, 등지방두께, 근내지방도에서 유전상관이 각각 0.637, 0.116, 0.359로 나타났으며, 등심단면적과 등지방두께, 근내지방도 간의 유전상관은 -0.171, 0.401로 각각 추정되어 본 연구와는 다소 차이를 보였으나 비슷한 경향을 보였다.

|

Table 1. General performances for carcass traits in Hanwoo

|

|

STD:Standard deviation, AS:Age at slaughter, CW:Carcass weight, EMA:Eye muscle area, BF:Backfat thickness,MS:Marbling score. |

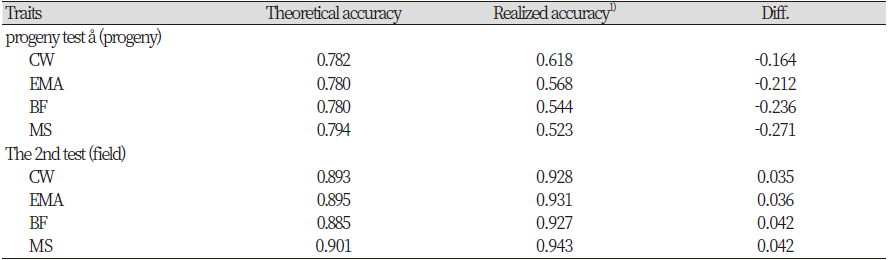

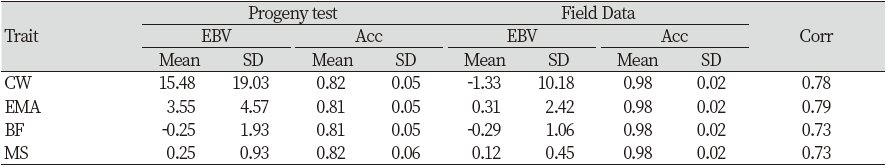

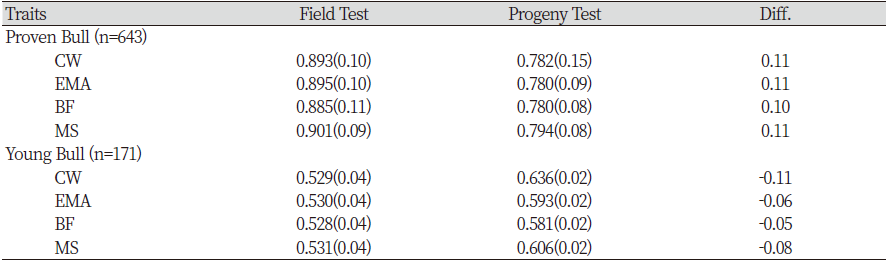

3. 육종가 정확도

후대의 도체성적을 가지고 있는 씨수소 643두에 대한 농장 도축자료로부터 추정된 육종가의 정확도는 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 각각 0.89, 0.85, 0.89 및 0.90으로 나타났으며 검정소 후대검정을 통하여 추정된 육종가 정확도 0.78, 0.78, 0.78 및 0.79 보다 약 10~11% 높게 추정되었다. 반면 후대의 도체성적을 가지고 있지 않은 후보씨수소(Young Bull)의 경우 농장에서 사육되어 출하된 개체를 이용한 씨수소 육종가의 정확도는 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 각각 0.53, 0.53, 0.53 및 0.53으로 나타났으며 후대검정을 통하여 추정된 육종가 정확도 0.64, 0.59, 0.58 및 0.61 보다 약 5∼11% 낮게 추정되었다.

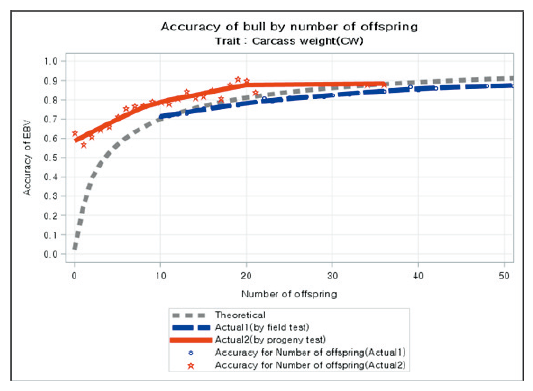

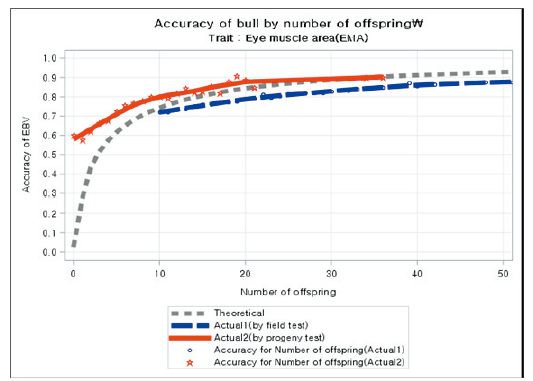

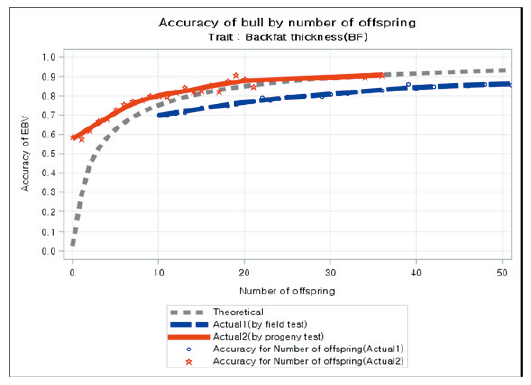

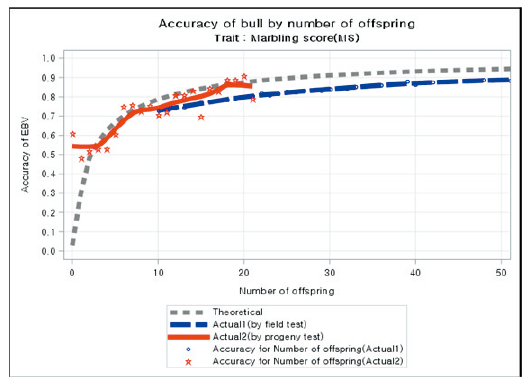

도체형질에 대한 씨수소 자손 수에 따른 육종가 정확도를 Figure 1~4에 나타내었다. 결과를 살펴보면, 짧은 점선으로 표시한 내용이 후대 자손 수에 따른 정확도의 이론적 변화를 나타낸 것이며, 실선은 검정소 후대검정 추정육종가의 정확도이며, 긴 점선은 농장 도축자료로부터 추정된 육종가의 표준오차로부터 계산된 상가적 유전 효과의 정확도 변화를 나타낸 것이다. 후대 두수에 따른 이론적 육종가 정확도를 적용한 유전력은 2019년 한우유전능력평가보고서에 공시한 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 0.35, 0.44, 0.46 및 0.56을 이용하였다. 후대 두수별로 구간별 추정되는 정확도는 후대가 9~10두일 때 0.7 이상, 18~19두 일 때 0.8 이상이었으며, 도체중에서 45두, 등심단면적에서 및 등지방두께에서 33~35두, 근내지방도에서 27두 이상일 때 정확도가 0.9 이상 되는 것으로 추정되었다. 후대의 두수가 95두가 넘으면 모든 형질에 대해서 0.95의 정확도를 보이며, 489두 이상에서 0.99의 정확도 결과를 나타냈다. 실선은 현재 씨수소 후대검정에서 추정된 육종가 정확도이며 이론추정치보다 다소 높게 추정되었다. 이는 후대성적 외에도 혈연관계 행렬에 따른 형매 및 선조의 능력이 추정에 반영되었기 때문으로 사료되며, 추정 결과 후대검정에서 약 20두의 후대가 있으면 0.90 이상의 정확도를 기대할 수 있는 것으로 나타났다. 긴 점선은 농장에서 출하된 도체성적을 통해 추정된 육종가의 정확도이며 이론치보다 다소 낮게 추정되었다. 이는 분석에 사용된 유전력이 본 연구를 통해 추정된 값인 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 각각 0.23, 0.23, 0.20 및 0.27로 다소 낮았기 때문으로 사료된다. 반면 이를 통해 추정된 육종가의 정확도는 0.98 이상, 씨수소에서 0.7 이상의 정확도를 보였다. 이는 농장의 출하된 도축성적에서 씨수소 당 평균 자손 수가 2,455두로 비교적 많았기 때문으로 사료된다. 후대 두수 구간별 정확도 추정에서는 후대가 10두일 때 0.7 이상, 22두 일 때 0.8 이상이었으며, 70두 일 때, 0.9 이상 되는 것으로 나타났다.

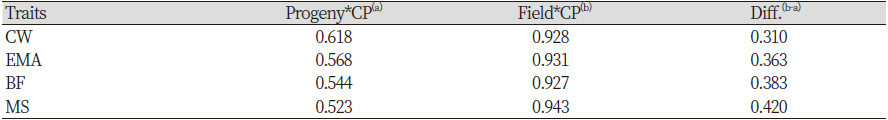

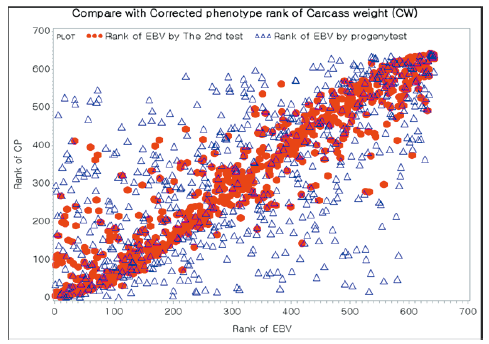

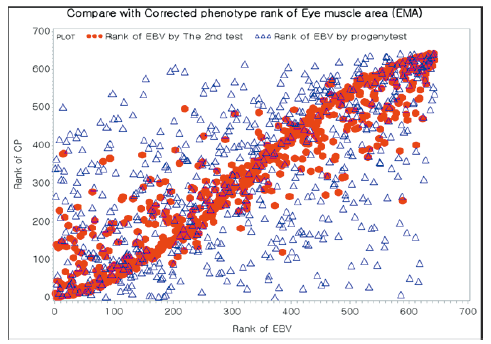

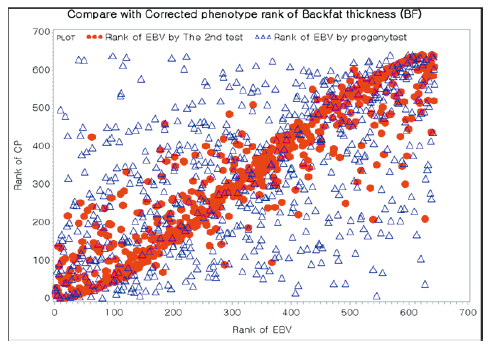

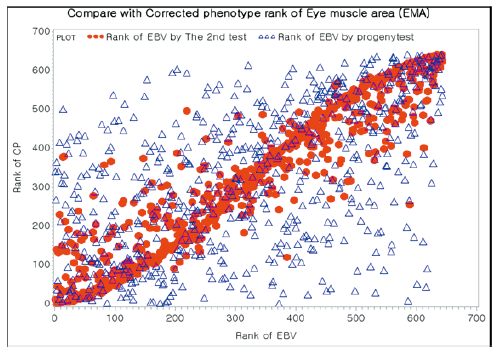

4. 추정육종가 및 표현형(Corrected Phenotype)의 순위 상관 비교

한우 보증씨수소 선발은 육량과 육질의 능력을 향상하는 방향의 선발지표로써 후대의 육량과 육질을 조사하여 후대 능력에 기초한 후대검정을 시행하고 있다. 또한 Table 2에 제시한 바와 같이 보증씨수소에서 검정하는 후대검정 도축월령은 24개월 정도로 농가에서 도축하는 30개월과 다소 차이가 발생하고 있다. 농가 번식우 개량을 위한 지표로써 보증씨수소의 성적을 사용하기 위해선 추정육종가의 실제적 검증이 필요하다. 추정 육종가에 대한 이론적 정확도는 몇 가지 가정에 의하여 계산되는데,

1) 첫째 분석에 이용한 자료는 해당 형질에 대한 조사의 오류가 없는 것으로 가정하고, 이는 분석오류를 일으킬 만한 요소가 없다고 가정한 것이다.

2) 둘째, 분석에 사용된 모형식의 효과들은 일정한 분포에 오류가 없으며 육종가 추정에 편의를 일으키지 않는다는 가정이다.

3) 셋째, 분석을 통해 추정된 결과는 정확하게 추정되었다는 가정하에 계산되는 정확도이다.

하지만 일반적으로 수집되는 양적 데이터는 위의 조건을 모두 만족하지는 못하기 때문에 추정치에 대한 이론적 정확도는 다소 과대 추정되는 것이 보편적이다. 따라서 한우 보증씨수소 선발을 위하여 추정된 형질별 육종가가 실제로 이들 개체로부터 태어난 자손에서 추정 육종가만큼의 능력을 발현하였는지 알아보기 위하여 자손들의 도체성적을 조사하고 농장 및 도축년도-계절에 의한 편의를 제거한 보정 표현형(Corrected Phenotype) 성적을 보증씨수소 선발 시 추정된 육종가와의 순위 상관을 분석하였다. 또한 같은 방법으로 농가의 도축성적을 이용한 2차 검증 육종가도 Corrected Phenotype 성적과 순위 상관을 분석하였다. 후대검정 육종가와의 비교에서 순위 상관은 0.62, 0.57, 0.54, 0.52로 추정되어 이론적인 육종가 정확도 추정치인 0.78에 못 미치는 결과를 보여주었다. 이러한 결과를 보여주는 대표적인 원인으로 앞서 연구에서 보고한 바와 같이 도축월령의 차이와 검정을 하기에 부족한 후대검정 두수를 들 수 있을 것이다. 또한 후대검정을 통한 보증씨수소의 성적이 실제 농가에서 30개월에 출하하는 거세우 집단의 성적을 완벽하게 설명할 수 없는 것으로 사료된다. 반면 2차 검증 육종가와의 비교에서 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에서 각각 0.93, 0.93, 0.93 및 0.94로 검정소 후대검정보다 31%, 36%, 38% 및 42% 높게 추정되는 차이를 보였다. Figure 5~8은 Corrected Phenotype과 각 육종과 간의 순위 차이를 보여주는 그래프로써 형질별로 나타내었다. Corrected Phenotype 성적과의 순위 차이를 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도 모든 형질에 대해서 비교해 본 결과 농장도축자료로부터 추정된 육종가가 검정소검정을 통해 추정된 육종가보다 매우 밀접한 상관관계가 있음을 확인 할 수 있었으며 Table 6∼7에서 제시한 수치보다 더욱 뚜렷한 차이를 나타내었다.

|

Table 4. Means (STD) for accuracies of EBVs of carcass traits by each test

|

|

STD:Standard deviation, CW:Carcass weight(㎏), EMA:Eye muscle area(㎠), BF:Backfat thickness(㎜), MS:Marbling score(score). |

Table 8은 100두 이상의 도체성적이 조사된 자손을 갖는 보증씨수소들에 대하여 이들이 보증씨수소로 선발될 때 추정된 육종가와 농가로부터 조사된 후대의 기록을 이용하여 재추정된 육종가의 추정정확도와 육종가 간의 상관을 추정하여 제시하였다. 제시된 바와 같이 보증씨수소로 선발될 때 추정된 육종가의 정확도는 다소 낮지만, 농가로부터 생산된 후대의 성적을 이용하여 선발 후 사용된 보증씨수소의 육종가 정확도는 매우 높게 추정되었고 이들 간의 상관은 0.73∼0.79로 높은 상관을 갖지 못한 결과를 볼 수 있었다. 따라서 한우 보증씨수소의 선발 및 선발된 보증씨수소의 활용은 현재의 방법에서 다소 추가된 방법을 적용할 필요가 있을 것으로 사료된다.

1) 현재 보증씨수소의 선발이 연 2회 실시하고 있는데 이때 이미 선발된 보증씨수소의 재평가를 시행하여 좀 더 정확한 육종가 추정치를 제공할 필요가 있다.

2) 후대검정 종료 후 보증씨수소 선발을 위한 유전평가를 시행할 때, 육종가 추정 방법에 있어서 이미 선발된 보증씨수소에서 생산되어 비육 출하된 농가 사육 후대의 도체성적을 포함하여 육종가를 추정하면 보증씨수소의 재평가를 더욱 정확하게 시행할 수 있을 것으로 판단된다.

3) 보증씨수소의 능력에 따라 근친도를 최소화하는 수준에서 보증씨수소의 정액채취 및 공급량을 조절할 필요가 있을 것으로 판단되지만 이들 정액의 공급량 기준은 추가 연구될 필요가 있을 것으로 판단된다.